Di Barbara Mascitelli e Emanuel Pietrobon

Nei paesi al di là della Cortina di ferro, all’inizio degli anni Ottanta, stava albeggiando lo spettro della crisi, della dissoluzione del sistema imperiale incentrato sull’Unione Sovietica. Mosca, all’epoca, era ancora una superpotenza dal punto di vista militare, ma gli investimenti nel settore a discapito di altre sfere avrebbero di lì a breve comportato un deterioramento della qualità della vita. La stagnazione prima dell’implosione. E cresceva, inoltre, dalla metropoli alle periferie, l’insofferenza per la mancanza di libertà che continuava a caratterizzare tutti gli aspetti dell’esistenza quotidiana, da quelli più concreti a quelli culturali ed intellettuali.

I primi segnali di cedimento del blocco sovietico vennero dalla Polonia, dove il forte sentimento religioso – la tradizione cattolica –, mai venuto meno neanche sotto il regime comunista, avrebbe trainato la prima rivoluzione nel Blocco (con l’aiuto di Vaticano e Stati Uniti). Era il 1989. Nel 1990 Lech Wałęsa presidente. Nel 1999 l’entrata nell’Alleanza Atlantica. Nel 2004 l’ingresso nell’Unione Europea.

Ma la svolta definitiva sarebbe avvenuta in Unione Sovietica, nella cui popolazione era già diffuso fin dagli anni Sessanta un profondo malcontento per il mancato rispetto dei diritti umani, il clima repressivo vigente nel Paese e, in ultimo, la crisi economica. Nella consapevolezza che per salvare l’Unione Sovietica fossero necessari dei cambiamenti interni strutturali, dall’economia alla politica, e non soltanto attinenti all’agenda estera – il ritiro dalla trappola afgana –, le parole dell’era Gorbačëv furono “glasnost” (trasparenza) e “perestrojka” (rinnovamento).

Nel nome della trasparenza, il Cremlino introdusse una maggiore libertà di stampa, di circolazione delle informazioni e di espressione. Nel nome del rinnovamento, invece, si assistette ad una vera e propria riforma simil-sistemica: dalla nascita di partiti e movimenti politici non comunisti al semaforo verde all’iniziativa privata.

Gorbačëv dovette lottare contro il suo stesso partito, contro la burocrazia e contro il tempo nel disperato tentativo di salvare l’Unione Sovietica dal collasso imminente. Lotta che all’estero lo rese un eroe, mentre in patria una sorta di traditore – nel peggiore dei casi – o di curatore fallimentare – nel migliore.

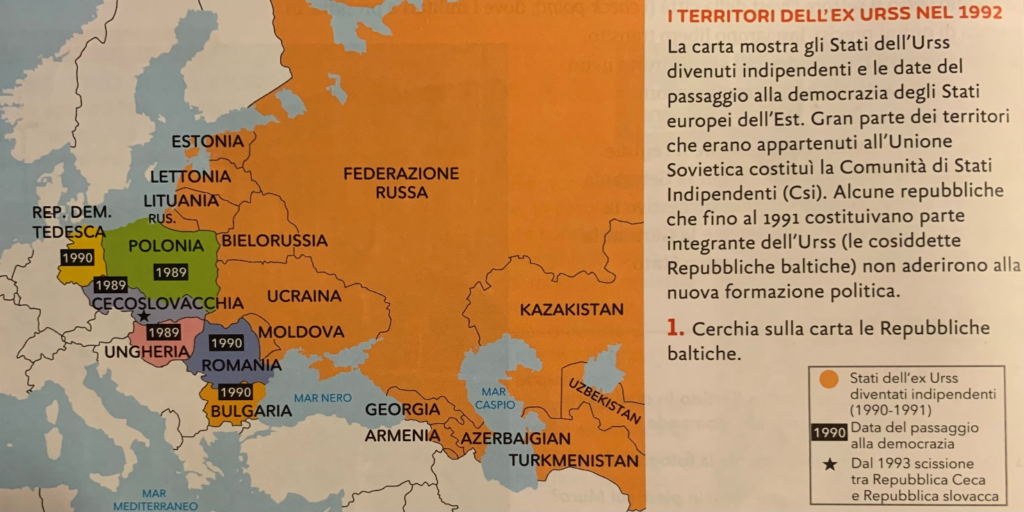

Le difficoltà dell’Unione Sovietica incoraggiarono i paesi satellite dell’Europa centrorientale a cercare l’emancipazione geopolitica e ad instaurare governi democratici. Si cominciò con la disgregazione del Patto di Varsavia, avvenuta tra il 1988 e il 1989, con le rivoluzioni in Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania e Ungheria. Si finì, tra il 1990 e il 1991, con la perdita di pezzi nell’Unione Sovietica: i Baltici, l’Ucraina, il Caucaso meridionale, l’Asia centrale.

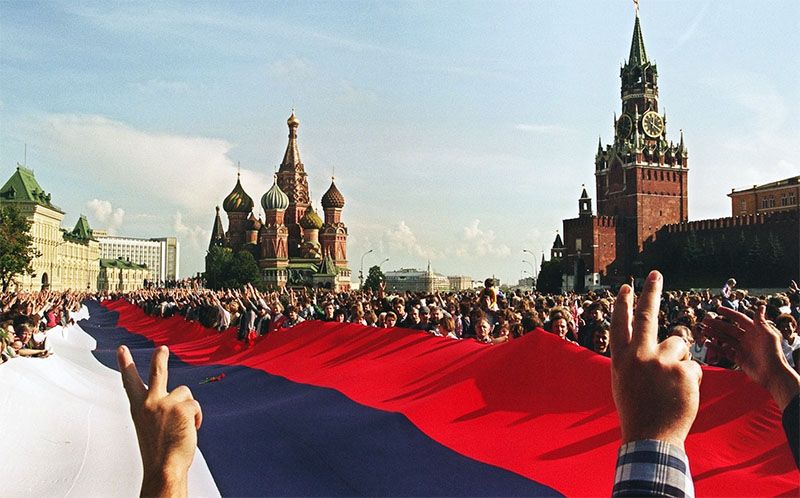

Nell’agosto del 1991, per cercare di frenare in extremis la dissoluzione dell’Unione Sovietica, un gruppo di oltranzisti della dirigenza comunista tentò un colpo di stato contro Gorbačëv – che fallì. Il resto è storia: il ritorno di fiamma del fallito golpe avrebbe portato al potere Boris Eltsin, un riformatore di gran lunga più radicale del predecessore, e l’epopea sovietica sarebbe giunta al capolinea il 31 dicembre dello stesso anno.

Il gelido dicembre del 1991

L’8 dicembre 1991 Russia, Bielorussia e Ucraina firmarono l’Accordo di Belaveža, con il quale si dichiarò formalmente dissolta l’Unione Sovietica e si istituì contemporaneamente la Comunità degli Stati Indipendenti (CIS). Meno di due settimane dopo, il 21, tutte le repubbliche sovietiche – ad eccezione della Georgia, che vi aderì nel 1993, ed Estonia, Lettonia e Lituania, che non vi aderirono mai – firmarono i protocolli di Alma-Ata per sanzionare l’ingresso nella CIS.

La CIS, dal punto di vista di Mosca, avrebbe dovuto impedire che la dissoluzione politica si trasformasse in distanziamento geopolitico. La CIS come erede informale dell’Unione Sovietica, ovvero un’entità intergovernativa focalizzata sul mantenimento di forme di cooperazione avanzata tra le ex repubbliche.

La CIS, che esiste tutt’oggi, ha raggiunto gli obiettivi fondativi soltanto in parte. Perché se è vero che ha gettato le basi per la costituzione dell’Unione Economica Eurasiatica, nonché sigillato l’asse tra Russia e Bielorussia, lo è altrettanto che nulla ha potuto per impedire l’arrivo di nuove potenze nel fu spazio sovietico né per frenare processi di occidentalizzazione – Moldavia, Ucraina – e/o di turchizzazione – Azerbaigian.

Il ricordo del sangue

La Russia è colei che più ha sofferto per la transizione dal comunismo al capitalismo e, in esteso, dall’ordine guerrafreddesco all’unipolarismo. L’ultimo decennio del Novecento sarebbe stato, per i russi, una sorta di remake del Periodo dei torbidi: boom di criminalità, corruzione endemica, impoverimento generale, mini-carestie, recessione, sullo sfondo della primavera di separatismo etno-religioso nel Caucaso settentrionale. In quest’ultimo, storico ventre molle della Russia, le forze armate federali furono prima testimoni di un’amara sconfitta in Cecenia e dopo della proliferazione del terrorismo religioso. L’incubo di una nuova implosione.

Fu nel contesto del Secondo periodo dei torbidi, malamente gestito da Boris Eltsin, che ebbe luogo la silenziosa ma inarrestabile ascesa di Vladimir Putin, un securocrate formatosi in Germania Est e custode dei segreti dell’élite sanpietroburghese. La scelta dello stato profondo ricadde su di lui: Putin avrebbe dovuto evitare la dissoluzione e poi, un giorno, riportare la Russia al centro dell’arena internazionale.

Speranza-aspettativa degli spettatori occidentali del passaggio di scettro era che Putin fosse un seguace della scuola dei due predecessori e, cioè, che avrebbe proseguito le riforme in direzione dell’economia di mercato e della liberal-democrazia. Ma la storia ha avuto la meglio sulla controstoria: ritorno all’autocrazia – o alla “democrazia gestita” – e riapertura di un conto creduto chiuso dall’Occidente, ossia il finale della Guerra fredda.