Un interrogativo sul rapporto tra popolo, ideologia e leadership nell’Italia del Ventennio

La storia italiana del Ventennio fascista continua a suscitare domande cruciali sul rapporto tra popolo e potere. Come si costruisce il consenso? Gli italiani sostenevano il regime per convinzione ideologica o per una fedeltà personale verso Benito Mussolini? Queste domande, lontane solo in apparenza, offrono spunti per riflettere su dinamiche ancora attuali nella politica e nella società contemporanea.

Il fascismo nacque come un movimento politico rivoluzionario e violento, con l’ambizione di superare le divisioni sociali e costruire uno Stato totalitario capace di controllare ogni aspetto della vita pubblica e privata. Tuttavia, l’ideologia del regime risultava spesso poco chiara, persino agli stessi italiani. Elementi come il corporativismo, il nazionalismo esasperato e il militarismo venivano percepiti più come slogan che come principi realmente vissuti. Per molti, l’adesione al fascismo era più formale che sostanziale. Il Partito Nazionale Fascista diventò un passaggio obbligato per accedere al lavoro pubblico o per migliorare la propria posizione sociale. Più che un sistema di valori condivisi, il fascismo rappresentava un obbligo, un insieme di pratiche cui adeguarsi per evitare problemi.

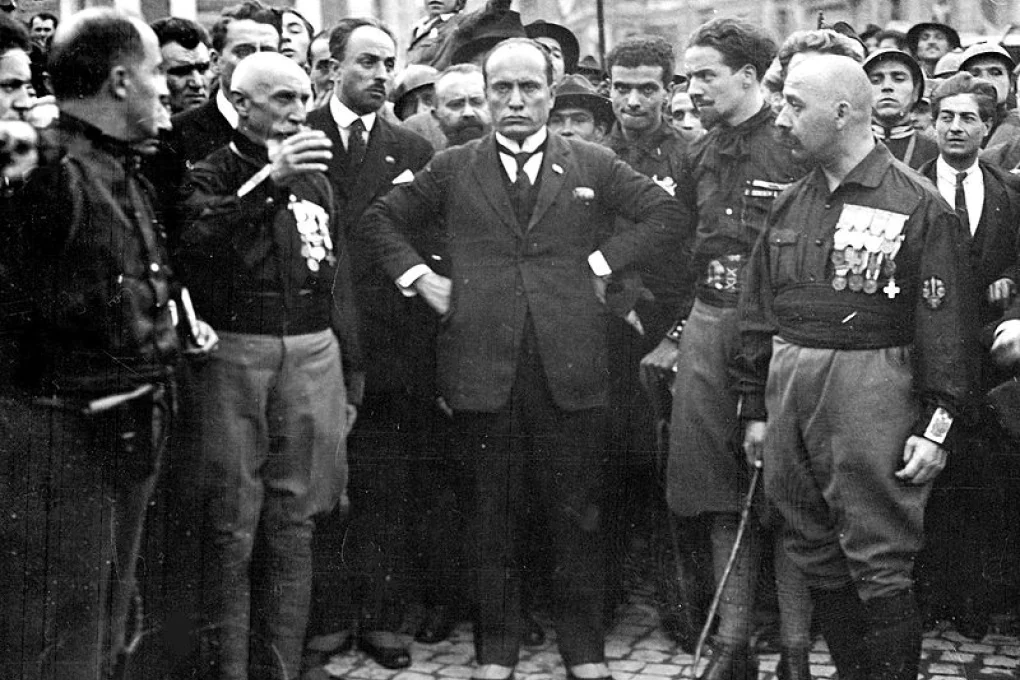

Ben diversa era la relazione degli italiani con Benito Mussolini. Il Duce, attraverso un culto della personalità costruito sapientemente dalla propaganda, incarnava agli occhi di molti il simbolo di un’Italia forte e moderna. Le sue immagini mentre arava i campi, nuotava o arringava folle oceaniche erano ovunque: giornali, cinegiornali, manifesti. “Mussolini ha sempre ragione” non era solo uno slogan, ma una strategia comunicativa per presentare il leader come un uomo del popolo, capace di prendere decisioni per il bene della nazione. Questo legame personale era più diretto e immediato rispetto all’adesione a un’ideologia complessa e astratta.

Propaganda e repressione: un consenso forzato

Il regime investì enormemente nella propaganda per consolidare il proprio potere. Le scuole, i giornali, le organizzazioni giovanili come l’Opera Nazionale Balilla e persino i luoghi di svago vennero utilizzati per inculcare i valori del fascismo. Tuttavia, dietro la facciata di un consenso unanime, si nascondeva una realtà più complessa. Chiunque si opponesse apertamente a Mussolini o al regime rischiava la prigione, l’esilio o pene peggiori. La paura e il controllo capillare della polizia segreta garantivano un clima di conformismo obbligato. Per molti italiani, sostenere il regime significava semplicemente sopravvivere.

L’adesione di molti italiani al fascismo era spesso opportunistica. Iscriversi al PNF o partecipare alle manifestazioni di regime era visto come un mezzo per evitare problemi o ottenere vantaggi personali. La fascinazione per Mussolini, più che per l’ideologia fascista, era radicata in una percezione pragmatica: il Duce rappresentava ordine, stabilità e modernità in un momento storico di grande incertezza.

Il vero grande stravolgimento si ebbe Quando Mussolini venne destituito nel luglio del 1943. Il crollo del regime evidenziò la fragilità del consenso popolare. In molti casi, il sostegno al Duce e al fascismo si dissolse rapidamente, trasformandosi in indifferenza o addirittura opposizione. Le stesse folle che per anni avevano acclamato Mussolini ora cercavano di distanziarsi da quel passato, rivelando quanto il consenso fosse stato spesso superficiale e opportunistico.

Fascismo o mussolinismo? Una lezione per il presente

La distinzione tra fascismo e mussolinismo è fondamentale. Se il fascismo rappresentava un’ideologia complessa e totalitaria, il mussolinismo si basava su un legame emotivo e personale con la figura del leader. Molti italiani non erano veri fascisti, ma semplicemente mussoliniani, affascinati dalla figura del Duce più che dai principi del regime.

La storia del fascismo italiano offre spunti di riflessione su come il consenso popolare possa essere manipolato attraverso il carisma di un leader e la forza della propaganda. Comprendere il rapporto tra Mussolini e gli italiani del Ventennio non significa solo analizzare il passato, ma anche interrogarsi su come si costruisce il potere e su quanto il consenso possa essere autentico o, al contrario, frutto di imposizioni e convenienze.

Guardando ai giorni nostri, dove nuovi leader emergono grazie al controllo mediatico e a campagne comunicative studiate nei minimi dettagli, è lecito chiedersi quanto il consenso sia frutto di convinzione reale e quanto sia invece condizionato dalle stesse dinamiche che caratterizzarono l’Italia del Ventennio. La storia ci insegna che, spesso, il legame tra popolo e potere è più fragile e complesso di quanto possa apparire.

![[video] Giorgia Meloni: “È un momento difficile. Faremo del nostro meglio”](https://www.lanternaweb.it/wp-content/uploads/2025/04/DSC05749-218x150.jpg)

![[video] Giorgia Meloni: “È un momento difficile. Faremo del nostro meglio”](https://www.lanternaweb.it/wp-content/uploads/2025/04/DSC05749-100x70.jpg)