In partnership con Lapaginabianca.docx

Nasciamo come poesia, poi gli anni ci trasformano in prosa

Mi siedo in una delle ultime file della Sala Luna. Ho corso. Sono arrivato un po’ in ritardo, ma per fortuna i tre sul palco in fondo si sono appena seduti. Mentre cerco di riprendere fiato, aguzzo la vista per vedere meglio i volti degli interlocutori. Diverse file di teste in attesa mi separano da Jon Kalman Stefansson, Giordano Meacci e Corina Gabualdi, traduttrice di Stefansson in simultanea. Ai miei lati, tanto giallo riempie le pareti della stanza stretta e lunga.

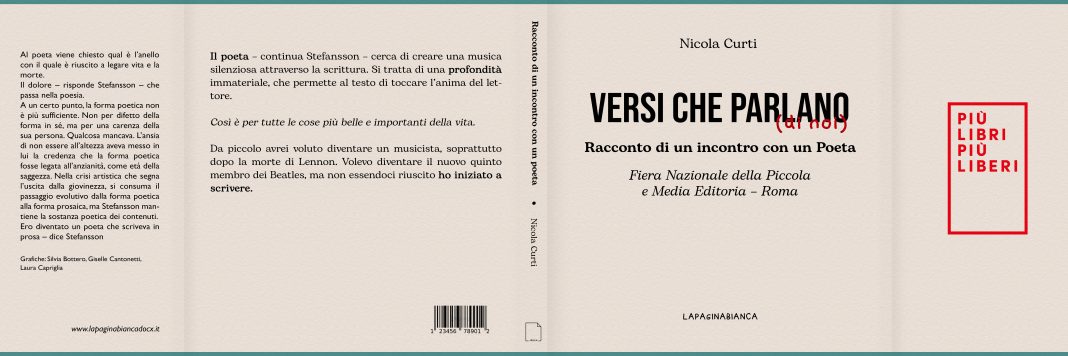

Meacci, in qualità di mediatore, apre le danze. Spiega perché ci troviamo con Stefansson al Roma Convention Center La Nuvola, in occasione della fiera Più libri più liberi. È stata da poco pubblicata dalla casa editrice Iperborea, per la prima volta in lingua italiana, la produzione poetica giovanile dell’autore islandese, tre raccolte del secolo riunite nel volume La prima volta che il dolore mi salvò la vita – (poesie 1988-1994), tradotto da Silvia Cosimini.

Meacci decide di far cominciare il vivo della discussione partendo dal brano che chiude il volume. Più precisamente, da un’espressione in esso contenuta: «sparare all’eternità».

Prende la parola Stefansson, e fa qualcosa di inconsueto. Ci si aspetterebbe la filippica esistenzialista, con le solite retoriche assolutistiche utilizzate per esplicitare i contenuti della poesia. Invece, Stefansson racconta il momento in cui quel verso gli è spuntato al pensiero cosciente. Per dire della sua poesia, il poeta fa poesia.

Era l’estate del 1987, camminava nel fango della campagna islandese, ai margini di una cittadina nascosta dalla pioggia. L’acqua scendeva con violenza, mentre Stefansson trascinava secchi colmi di cemento fresco. I suoi occhi si poggiarono sull’incontro tra acqua e cemento, sulla densità viscosa vinta dalla forza della liquidità, sull’apparente bollore della calce. In quel momento, le parole salirono ai pensieri.

«Sparare all’eternità» può certamente significare il tentativo di rendere mortale l’immortalità – filo, questo, che lega tutta l’opera di Stefansson –, ma per il poeta rivela innanzitutto l’incontro fra il diluvio e il cemento.

Altre immagini corrono subito, a seguire, saltando avanti e indietro nella sua cronologia privata. Lo scrittore maturo, ora presente in sala, guarda al giovane poeta, come se si trattasse di un fratello minore. Affetto e imbarazzo per quel sé ancora acerbo si intrecciano in uno sguardo che non guarda nulla. D’improvviso appare il bimbo, che cerca un punto d’unione tra l’eternità e la fugacità della vita. Già nell’infanzia, Stefansson si riconosce il tentativo desiderante di rendere porosi e sfumati i confini tra vita e morte, per cercare un “per sempre” che gli consentisse di continuare ad amare e a essere amato. Questa tensione verso l’infinito dell’eternità è il motore della sua primissima scrittura, così come lo sarà di quella successiva. Scrivere – dice Stefansson – non era una cosa facile, perché fra le molte persone della mia infanzia ce n’erano anche di spiacevoli, per le quali non volevo l’eternità.

Meacci riprende la parola. Chiede al poeta qual è l’anello con il quale è riuscito a legare vita e morte.

Il dolore – risponde Stefansson – che passa nella poesia.

A un certo punto, la forma poetica non era più sufficiente. Non per difetto della forma in sé, ma per una carenza della sua persona. Qualcosa mancava, e il vuoto s’era riempito di paura. L’ansia di non essere all’altezza aveva messo in lui la credenza che la forma poetica fosse legata all’anzianità, come età della saggezza. Nella crisi artistica che segna l’uscita dalla giovinezza, si consuma il passaggio evolutivo dalla forma poetica alla forma prosaica, ma Stefansson mantiene la sostanza poetica dei contenuti.

Ero diventato un poeta che scriveva in prosa – dice Stefansson, chiarendo col suo sé fratello minore. Ora – prosegue – la poesia è tornata da me, molto prima che io abbia raggiuto la saggezza – qualcuno in sala si lascia andare a una timida risata – e io le sono andato incontro, perché la poesia è l’unica forma artistica capace di creare un ponte tra la vita e la morte. La morte legge solo poesie.

E il dolore? – chiede Meacci.

Il dolore è il segno della presenza della morte nella vita, ma non è di per sé un elemento negativo. I morti possono regalare la vita tramite il dolore. Quando dico “la prima volta che il dolore mi salvò la vita”, mi riferisco precisamente alla morte di Elvis. La voce di Elvis ha ispirato la mia poesia, perché mi ha salvato dalla mia morte. Non so bene se quanto dirò sia realmente accaduto, potrebbe essere stato un sogno… o forse no. Avevo quattordici anni. Il peso di certe cose della vita mi aveva spinto al suicidio. Volevo ammazzarmi. Stavo per farlo. Non so perché la radio fosse accesa. Sentii la notizia della morte di Elvis. Subito dopo furono trasmessi tre dei suoi successi. Non avevo mai sentito una voce e una musica tanto belle. Il dolore per la morte di Elvis e la bellezza della sua musica mi hanno salvato la vita. Anzi, non mi hanno solo salvato la vita: vi hanno aggiunto qualcosa in più, d’essenziale.

Rimane, così, nella vita e nella poesia di Stefansson, un forte legame con la musica.

Il poeta – continua Stefansson – cerca di creare una musica silenziosa attraverso la scrittura. Si tratta di una profondità immateriale, che permette al testo di toccare l’anima del lettore. La musica si percepisce sentendola, senza comprenderla razionalmente. Così è per tutte le cose più belle e importanti della vita.

Da piccolo avrei voluto diventare un musicista, soprattutto dopo la morte di Lennon. Volevo diventare il nuovo quinto membro dei Beatles, ma non essendoci riuscito ho iniziato a scrivere. Le risate mi ricordano che c’è un pubblico in sala, oltre a me e Stefansson.